普段、小規模なライブや、出先での録音ではLine 6のHX Stompを使っています。

昔のシミュレーターに比べたら音質も格段にアップしていて、そのまま納品レベルで録れたり、ライブでは小さいセットでも巨大ボードと変わらない幅広さの音作りができます。

でも、やっぱり「デジタル臭い。」

これはどこまで行ってもシミュレーターの運命ではあるのですが、やっぱり真空管のちゃんとしたアンプ、アナログのエフェクターの音質にはかないません。

特にそれを感じるのはライブの時でした。

バイパスした方が音が良い。。

ライブでHX Stompをメインのエフェクターとして使用していた時、「音が細いなー。。」と思っており、レンタルしたアンプに通していたのでアンプのせいかと思い、HX Stompをバイパスしてアンプ直の音で出したのですが、そっちの方が音がよかったのです。

HT StompをONにすると、どうも高域がしゃりしゃりして、変なドンシャリ感が出るというか、wavがmp3になったような感じがして、生楽器のオケにも馴染みにくいと思いました。

Volumeをバイパスしてみても変わらない

プロミュージシャンのお知り合いや、色々なブログに、マスターVolとして備わっているVolumeノブをスルーする設定をすると音質向上するとよく紹介されていますが、個人的にはあまり違いを感じないし、VOLノブは常時使いたいので却下です。

そんな中で、やっぱりデジタルエフェクターはダメかぁと思っていたところ、ある設定をいじったら一気に音室が向上しました。

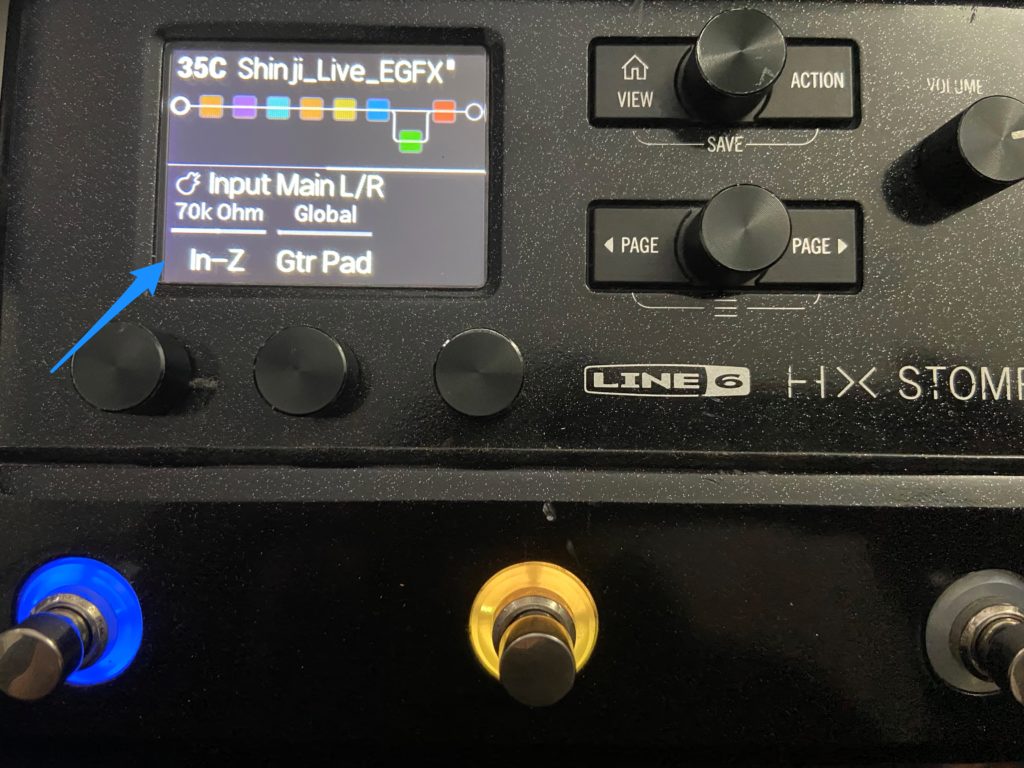

インプットインピーダンスの設定に着目

HX StompやHELIXには、インプットインピーダンスの設定を変更で切るようになっています。ギターを直接挿す場合と、エフェクトを通した後に挿す場合など、好みのOhm数にする事ができますが、特に気にせず「Auto」にしている方が多いのでは無いでしょうか?

公式の説明にも、「多少音に影響がある」程度の触れ方で、あまりここの設定は重要視されてなかったような気がします。

これ、むちゃくちゃ影響ありました。

ここがかなり落とし穴でした。

基本はギター→HX StompのINに入れているのですが、Autoにしていると、かなり入力に敏感な設定になってしまうようで、アンプ直のサウンドよりも、立ち上がりが早すぎてコンプのかかったような、安いギターのような?音になってしまっていました。

おそらく、ギターを直接HX Stompに入れている場合は、当然ながら230k Ohmか1M Ohmくらいの設定になっているんでは無いでしょうか?

あまりギターが上手くない人にとってはこういう音って弾きやすいと思うんですがw

生アンプに慣れている人だと結構嫌な音だと思います。

そこで、色々設定を試していたところ「70k Ohm」で落ち着きました。

これくらいで、アンプ直よりかはタイトで、いらない低域が削れるくらいのちょうど良い音になりました。

ちなみにこの時のギターはP90搭載のサイクロンタイプです。

各設定の音比較

HX Stomp→アンプ(Mesa Boogie Mark V)のクリーンチャンネルに挿してエフェクターとして録音しました。

バイパス

Auto(多分230k Ohmか1M Ohm)

70k Ohm

いかがですか?バイパスが一番良いですね。笑

Autoは立ち上がりは良いが、カッティングになると音が潰れて嫌な高域が出ています。

70k Ohmはバイパス、Autoの中間で使いやすい音になっているのが分かっていただけるかと思います。

ライブでも良い音を担保できるようになった

メインのアンプ、エフェクトセットを小規模なライブに持っていくのは大変なので、小さいセットで運用できるHX StompやHELIXは便利ですが、今までこの音の劣化に悩まされていました。

今回の設定の変更でかなり改善されたので、ライブでも妥協なしでプレイに集中して演奏ができるようになりました。

レコーディングでは、やっぱり生アンプで録音した方が断然音が良いのですが、アレンジ次第であえてHX Stompで録ることもあるのでケースバイケースですが、音が悪いとプレイに支障が出てしまいますし、我々ギタリストはなるべく妥協をせず音の良さを突き詰めていきたいですね!

デジタルとアナログの使い分けについては以下の記事もご覧ください。

2024/5/8

結局音質変化に耐えきれず、コンパクトエフェクターで構成したライブ用のミニボードを作りました。。

現在HX Stompは、ベースのプリアンプか、出張用の録音機材として使用しています。